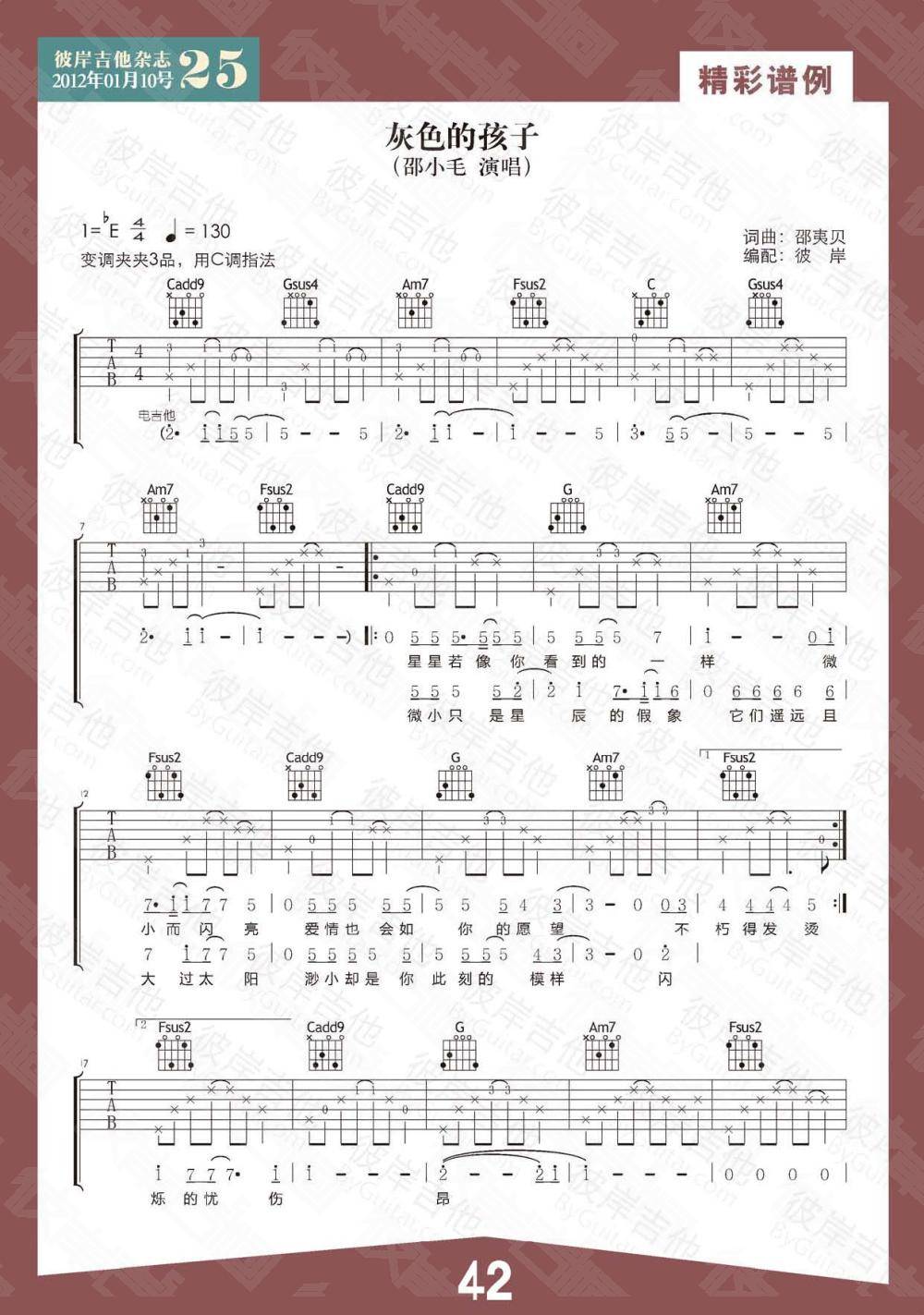

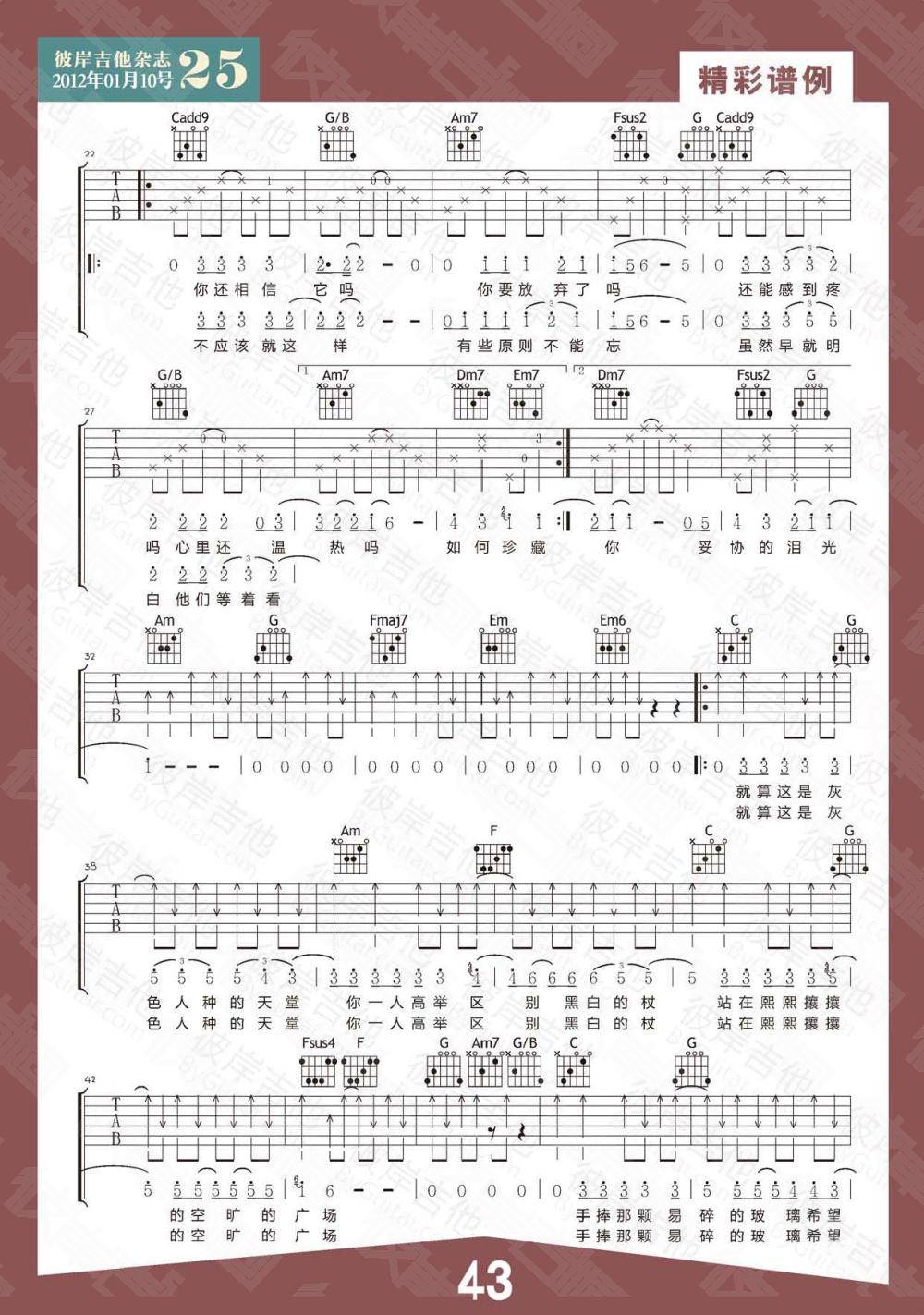

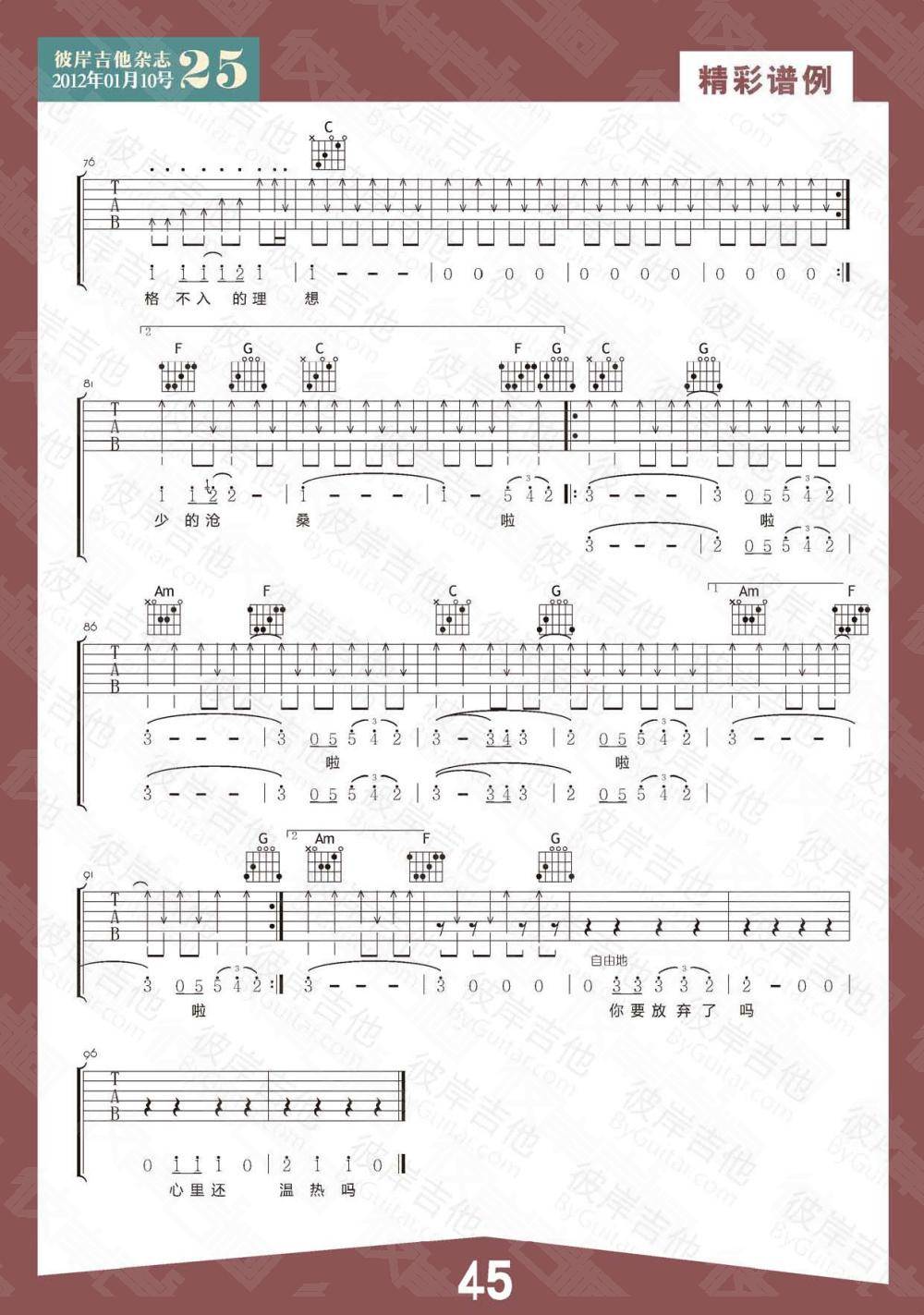

《灰色的孩子吉他谱》C调_邵夷贝_彼岸吉他编配_经典编配好听

《灰色的孩子》以冷色调的意象勾勒出一个游离于主流世界边缘的灵魂画像,通过具象与抽象交织的歌词语言呈现现代社会中个体存在的疏离感与精神困境。铅灰的云层与褪色瞳孔构成视觉隐喻,暗示被工业文明异化的生命状态,既是对城市化进程中情感荒漠的寓言式书写,也暗含对标准化生存模板的无声抵抗。歌词中反复出现的"褪色玩具""生锈的秋千"等意象形成记忆考古学般的叙事层次,在童年废墟与成人世界的断层间建立起刺痛性的关联。那些被雨水泡发的旧日记、总慢半拍的挂钟等细节处理,暴露出时间感知的错位与存在焦虑,而"用蜡笔修补彩虹"的行为艺术式表达,则揭示了脆弱与坚韧并存的生存悖论。作品刻意保持的语法留白和意象断层制造出思维迷宫的听觉效果,每个喻体都是通往精神地窖的暗门。当叙述者描述"在黑板擦的雪里取暖"时,暴露出整个时代集体无意识的认知困境——我们都在消费主义与数字洪流中,不同程度地成为了那个用灰色滤镜观察世界的孩子。这种对异化状态的诗意呈现,最终超越了个人抒情的范畴,成为对现代性创伤的集体诊疗记录。